Vulnerabilidade relativa dos sistemas aquíferos

O que é e como funciona a avaliação da vulnerabilidade relativa dos sistemas aquíferos

Mário Marcelino, Dr.

9/9/20254 min read

A vulnerabilidade natural dos sistemas aquíferos refere-se ao grau de suscetibilidade que um aquífero apresenta frente à contaminação oriunda da superfície, considerando apenas fatores naturais, sem incluir pressões antrópicas específicas. Em outras palavras, trata-se da capacidade de proteção oferecida pelas camadas geológicas que recobrem o aquífero contra a infiltração de poluentes. Essa vulnerabilidade é determinada pela espessura, composição e propriedades hidrogeológicas dos solos e rochas sobrejacentes, pelas condições de recarga, profundidade do nível freático e características de fluxo subterrâneo.

Na prática, o conceito de vulnerabilidade natural busca responder a uma pergunta central: quão facilmente um poluente superficial pode alcançar o aquífero e comprometer a qualidade da água subterrânea? Esse entendimento é fundamental para orientar a gestão de recursos hídricos, o licenciamento ambiental e a definição de áreas prioritárias para proteção e monitoramento.

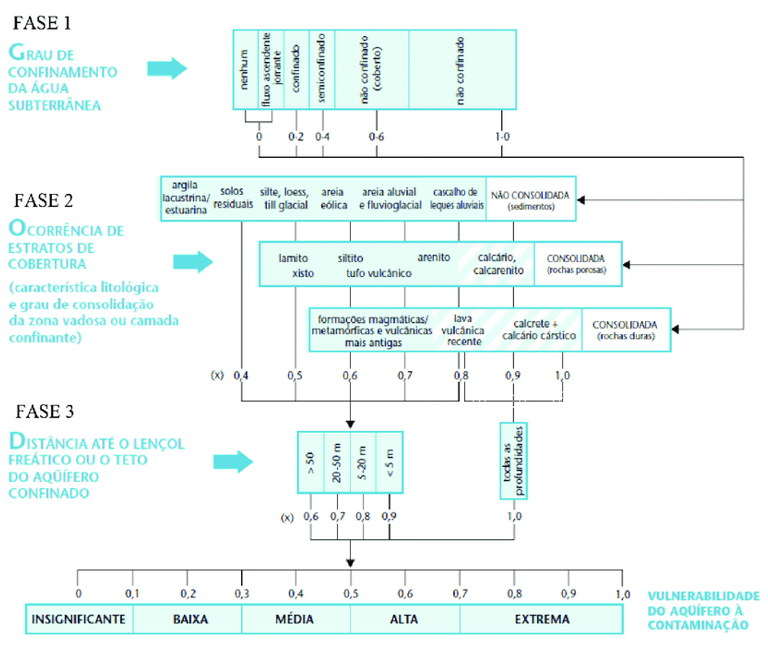

Com base nesse conceito, Foster & Hirata (1988) propuseram uma metodologia sistemática de classificação da vulnerabilidade natural, que se tornou referência em estudos hidrogeológicos no Brasil e na América Latina. Essa metodologia avalia, de forma integrada, os principais fatores que controlam a capacidade de atenuação natural do meio, resultando em uma categorização em graus de vulnerabilidade. Entre os fatores considerados estão: o tipo de cobertura do solo e da zona não saturada, onde solos argilosos, espessos e de baixa permeabilidade oferecem maior proteção, enquanto solos arenosos ou rasos tornam o aquífero mais vulnerável; a profundidade do nível freático, pois quanto mais raso, maior a vulnerabilidade; as características hidrogeológicas do aquífero, incluindo permeabilidade, porosidade, grau de confinamento e presença de camadas protetoras; e as condições de recarga, já que maior taxa de recarga natural implica maior possibilidade de transporte de contaminantes.

A classificação proposta por Foster & Hirata organiza a vulnerabilidade em cinco classes principais: muito baixa (aquíferos confinados ou protegidos por espessas camadas de baixa permeabilidade), baixa (aquíferos parcialmente confinados, com proteção geológica significativa), média (aquíferos livres com cobertura argilosa ou solos mais espessos), alta (aquíferos livres em áreas com solos arenosos e pouca proteção geológica) e muito alta (aquíferos livres em áreas de recarga direta, solos rasos e elevada permeabilidade). Essa metodologia, conhecida como Método GOD (Groundwater occurrence, Overall lithology, Depth to groundwater table), permite elaborar mapas de vulnerabilidade natural, essenciais para o planejamento territorial, definição de zonas de restrição de uso do solo e proteção de mananciais subterrâneos.

Além da vulnerabilidade, as características químicas das águas subterrâneas são fundamentais para compreender o comportamento dos aquíferos frente a contaminantes. A composição química da água depende dos processos que ocorrem durante sua permanência no subsolo, das substâncias químicas orgânicas e inorgânicas presentes, das formas de transporte e da composição original da água infiltrada. Os processos químicos são influenciados pelo ambiente hidrogeológico e incluem dissolução de gases, reações ácido-base, solubilidade e precipitação, complexação-quelação, oxidação-redução, adsorção e troca iônica.

Nos sistemas aquíferos distinguem-se dois ambientes hidrogeoquímicos: a zona não saturada, localizada entre o nível da água e a superfície do terreno, e a zona saturada, situada abaixo do nível da água. Na zona não saturada, a água infiltra predominantemente de forma vertical descendente, enriquecendo-se com elementos lixiviados do solo e rochas e com produtos da superfície. Esta região, caracterizada por fluxo lento e condições geralmente aeróbicas e alcalinas, possui alto potencial de interceptação, sorção e eliminação de contaminantes, além de biodegradação de muitos compostos orgânicos, sendo a primeira e mais importante defesa natural contra a contaminação. Já na zona saturada, a água está acumulada nos poros primários e secundários das rochas, com dinâmica horizontal significativa. Ao atingir esta zona, poluentes se movimentam horizontalmente, formando plumas ou nuvens poluentes, sendo influenciados por fatores como ambiente geológico, composição e volume da água, tempo de trânsito, clima e reações químicas e biológicas.

O conceito de vulnerabilidade ainda envolve dois componentes básicos: intrínsecos e antrópicos. Os fatores intrínsecos correspondem às características naturais do aquífero — mineralogia, porosidade, permeabilidade, espessura da zona não saturada, taxa de infiltração, volume e velocidade de fluxo — que determinam a acessibilidade e capacidade de atenuação do contaminante. Os fatores antrópicos referem-se à carga poluente existente, incluindo concentração, extensão e permanência dos poluentes, potencialmente maximizada pela sazonalidade climática local. Margat (1960) e Rebouças (1994) destacam que a vulnerabilidade de um sistema aquífero é, portanto, a suscetibilidade à ação de fontes contaminantes, integrando características naturais e pressões externas.

Em síntese, a avaliação da vulnerabilidade natural de aquíferos, aliada ao conhecimento da química das águas subterrâneas e das zonas hidrogeológicas, fornece ferramentas essenciais para a gestão preventiva e sustentável dos recursos hídricos subterrâneos, permitindo proteger a qualidade da água e orientar políticas de uso do solo e conservação ambiental.

Referências principais do Método GOD:

Foster, S.S.D.; Hirata, R. (1988) – Groundwater Pollution Risk Assessment: A Method for Mapping Vulnerability in Latin America. Unesco, International Hydrological Programme.

Publicação original que apresenta a metodologia GOD para avaliação de vulnerabilidade natural de aquíferos, aplicada inicialmente em contextos latino-americanos.

Foster, S.S.D.; Hirata, R.; Gomes, D.G.; D’Elia, M. (2002) – Groundwater Quality Protection: A Guide for Water Utilities, Municipal Authorities and Environment Agencies. World Bank Technical Paper No. 450.

Ampliação do conceito de vulnerabilidade de aquíferos e aplicação prática em gestão e proteção de recursos hídricos.

Foster, S.S.D.; Hirata, R. (1991) – An Index-Methodology for Groundwater Pollution Hazard Assessment in Latin America. Environmental Geology and Water Sciences, 17(2), 65–74.

Artigo científico detalhando os critérios de classificação da vulnerabilidade e o uso do índice GOD em diferentes contextos hidrogeológicos.

Hirata, R. (1991) – Avaliação da Vulnerabilidade dos Aquíferos Brasileiros à Contaminação. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 1(1), 23–34.

Aplicação do método GOD em aquíferos brasileiros, mostrando sua adaptação às condições locais.

Sustentabilidade

Consultoria ambiental com foco em desenvolvimento sustentável.

CONTATO

contato@frevo.eco.br

+55 (11) 98305-0121

© 2025. All rights reserved.