Monitoramento ambiental integrado

Conceitos e diretrizes básicas e ganhos associados.

Mário Marcelino, Dr.

9/18/20256 min read

A importância do monitoramento ambiental contínuo: lições de casos emblemáticos de contaminação no Brasil

O monitoramento ambiental contínuo é um dos pilares da gestão sustentável de empreendimentos industriais, minerários e de infraestrutura. Trata-se de um conjunto de procedimentos sistemáticos de coleta, análise e interpretação de dados ambientais que permitem acompanhar a qualidade do solo, da água, do ar e da biota ao longo do tempo. Mais do que uma exigência legal, o monitoramento é uma ferramenta estratégica para prevenir riscos, identificar anomalias precocemente e orientar medidas de mitigação ou remediação.

No Brasil, a obrigatoriedade do monitoramento ambiental está prevista em diferentes normativos, como a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que institui o controle e o acompanhamento de atividades potencialmente poluidoras, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que exige a rastreabilidade e destinação adequada dos resíduos. Além disso, resoluções do CONAMA, como a nº 420/2009 (sobre valores orientadores de qualidade do solo e diretrizes para gerenciamento de áreas contaminadas), e a nº 357/2005 (sobre qualidade da água), estabelecem padrões que só podem ser garantidos por meio de programas contínuos de monitoramento.

Monitoramento ambiental: conceito e objetivos

O monitoramento ambiental envolve a coleta sistemática de dados sobre qualidade do solo, água, ar e biota, visando detectar alterações, avaliar riscos e apoiar decisões estratégicas. Mais do que uma obrigação legal, trata-se de investimento preventivo, capaz de proteger a saúde humana, os ecossistemas e o patrimônio das empresas.

Casos emblemáticos no Brasil

O histórico brasileiro evidencia que a ausência ou falha no monitoramento ambiental contínuo pode potencializar impactos socioambientais graves. Entre os casos mais emblemáticos, destacam-se:

Catástrofe de Cubatão (SP, anos 1980): a falta de controle das emissões atmosféricas e efluentes industriais resultou em elevados índices de poluição, doenças respiratórias e até deformidades congênitas em populações expostas. O caso marcou o início de uma regulação mais rígida e da exigência de monitoramentos sistemáticos.

Passivos ambientais em Carajás (PA, década de 1990): associados à exploração mineral, demonstraram como o monitoramento insuficiente da qualidade da água e do solo dificultou a adoção de medidas preventivas, ampliando a contaminação de comunidades ribeirinhas.

Rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG, 2015): considerado o maior desastre ambiental do Brasil, afetou centenas de quilômetros do Rio Doce. O episódio revelou deficiências nos programas de monitoramento de barragens e mostrou a importância da transparência e da integração de dados ambientais em tempo real.

Rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG, 2019): reforçou as lições de Mariana e levou à revisão da legislação de segurança de barragens (Lei nº 14.066/2020), além de consolidar a percepção de que o monitoramento contínuo é essencial para prever falhas estruturais e minimizar perdas humanas e ambientais.

Esses exemplos revelam que, sem monitoramento adequado, os impactos ambientais tendem a ser identificados apenas após a ocorrência de danos irreversíveis, gerando custos sociais, econômicos e de imagem corporativa incomparavelmente maiores do que os investimentos preventivos.

O monitoramento ambiental integrado

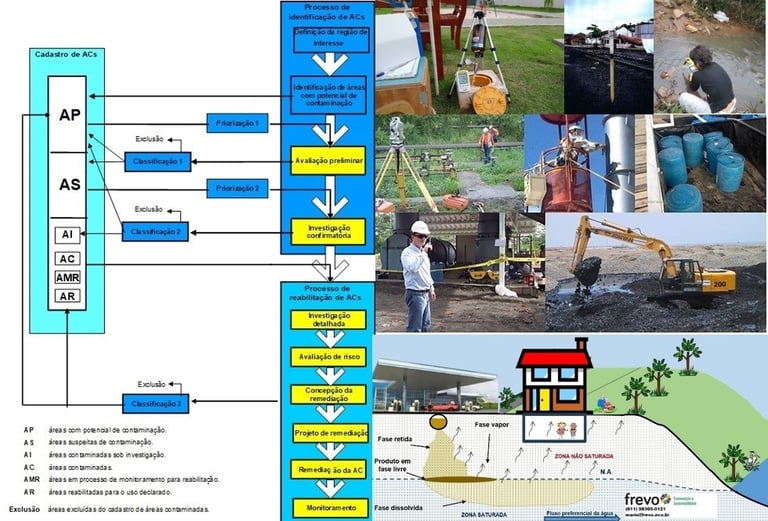

Um dos avanços mais significativos na área é a implementação do monitoramento ambiental integrado, que busca correlacionar os dados coletados em diferentes matrizes ambientais — água, solo, ar e biota — de forma sistêmica. Essa abordagem amplia a capacidade de compreender os fluxos de contaminantes, seus caminhos de migração e os receptores expostos.

Enquanto programas setoriais de monitoramento podem identificar alterações pontuais, o monitoramento integrado permite construir um modelo conceitual dinâmico da área, fundamental para prever cenários de risco e embasar planos de intervenção e remediação, conforme preconizado pela Decisão de Diretoria CETESB nº 038/2017/C e pelo Decreto nº 59.263/2013, que regulamenta a Lei Estadual nº 13.577/2009 (SP).

Além disso, o monitoramento integrado viabiliza maior eficiência econômica, evitando duplicidade de esforços e possibilitando que empresas tenham uma visão consolidada dos riscos, das tendências e dos custos associados à mitigação ou remediação.

A importância da análise especializada dos dados

Tão importante quanto monitorar é analisar os dados com profundidade técnica. Relatórios de monitoramento que se limitam a apresentar tabelas e gráficos, sem interpretação adequada, podem não refletir os riscos reais de uma área ou empreendimento. A interpretação por especialistas em geologia, hidrogeologia, engenharia ambiental e toxicologia é essencial para transformar dados brutos em informações estratégicas.

Uma análise integrada permite:

Identificar tendências de aumento ou redução de contaminantes;

Antecipar possíveis passivos ambientais, reduzindo custos futuros de remediação;

Correlacionar dados de diferentes matrizes (solo, água, ar) para entender rotas de migração;

Indicar a necessidade de ajustes no processo produtivo para minimizar impactos na origem;

Apoiar a tomada de decisão gerencial e legal com base em evidências técnicas.

A experiência mostra que empresas que utilizam equipes especializadas para análise crítica dos dados conseguem prevenir problemas antes que se tornem crises ambientais, evitando multas, processos judiciais e perdas de reputação.

Aspectos técnicos e legais do monitoramento contínuo

O monitoramento ambiental deve ser planejado de forma integrada e considerar diferentes matrizes ambientais:

Água subterrânea e superficial: conforme Resolução CONAMA nº 396/2008 e nº 357/2005, com redes de poços de monitoramento e pontos estratégicos em corpos hídricos.

Solo: seguindo a Resolução CONAMA nº 420/2009, que exige valores de referência para substâncias químicas.

Ar atmosférico: de acordo com padrões da CETESB e do CONAMA (Resolução nº 491/2018).

Biota: estudos ecotoxicológicos para avaliar impactos sobre organismos vivos.

Legalmente, o monitoramento é exigido como condicionante de licenciamento ambiental (Resolução CONAMA nº 237/1997), devendo os relatórios periódicos ser apresentados aos órgãos competentes. Além disso, a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) prevê responsabilização administrativa, civil e penal para empreendedores que negligenciam o acompanhamento e controle de poluentes.

Lições e diretrizes para o futuro

A experiência brasileira com áreas contaminadas e acidentes ambientais evidencia que o monitoramento contínuo deve ser entendido não apenas como um instrumento de controle legal, mas como um investimento em governança ambiental. Boas práticas incluem:

Uso de sensores em tempo real para barragens, qualidade da água e emissões atmosféricas;

Monitoramento ambiental integrado para construir uma visão sistêmica dos riscos;

Transparência de dados ambientais, disponibilizando informações em plataformas públicas para comunidades e stakeholders;

Integração com modelos preditivos, que permitem antecipar cenários de risco;

Capacitação de equipes técnicas e contratação de especialistas para interpretação dos resultados.

A aplicação dessas diretrizes não só reduz a probabilidade de acidentes, como também gera economidade ao processo produtivo, uma vez que previne passivos ambientais, multas e custos elevados de remediação.

Conclusão

O monitoramento ambiental contínuo não é apenas uma exigência legal: é estratégia preventiva, econômica e reputacional. Casos emblemáticos brasileiros demonstram que negligenciar essa prática pode gerar desastres irreversíveis. Por outro lado, integrar dados ambientais, analisar informações com especialistas e antecipar riscos permite às empresas atuar de forma segura, eficiente e sustentável.

Investir em monitoramento é, portanto, investir no futuro do negócio e na proteção do meio ambiente.

Referências

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Política Nacional do Meio Ambiente.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos.

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Lei de Crimes Ambientais.

BRASIL. Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020. Altera a Política Nacional de Segurança de Barragens.

CONAMA. Resolução nº 237, de 1997. Licenciamento ambiental.

CONAMA. Resolução nº 357, de 2005. Classificação dos corpos de água.

CONAMA. Resolução nº 396, de 2008. Classificação e diretrizes para águas subterrâneas.

CONAMA. Resolução nº 420, de 2009. Valores orientadores para qualidade do solo.

CONAMA. Resolução nº 491, de 2018. Padrões de qualidade do ar.

CETESB. Decisão de Diretoria nº 038/2017/C. Procedimentos para gerenciamento de áreas contaminadas.

MILANEZ, B.; LOSEKANN, C. (orgs.). Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2016.

Sustentabilidade

Consultoria ambiental com foco em desenvolvimento sustentável.

CONTATO

contato@frevo.eco.br

+55 (11) 98305-0121

© 2025. All rights reserved.