Intrusão de Vapor: o Risco Invisível das Áreas Contaminadas

História, aspectos técnicos e legais e casos no Brasil.

Mário Marcelino, Dr.

10/24/20256 min read

Intrusão de Vapor: o Risco Invisível das Áreas Contaminadas

1. Introdução

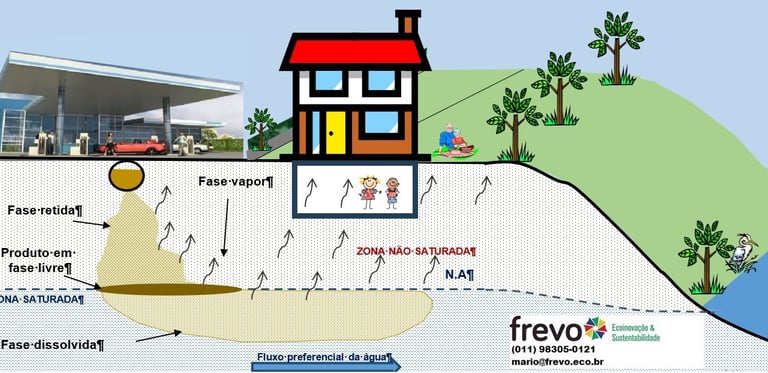

A intrusão de vapor é um fenômeno ambiental que ocorre quando vapores de compostos químicos voláteis presentes em solos ou águas subterrâneas contaminadas migram através do subsolo e atingem o ar interno de edificações, como casas, comércios e indústrias. Esse processo é frequentemente imperceptível, pois envolve substâncias invisíveis, inodoras e tóxicas, capazes de representar riscos crônicos à saúde humana mesmo em baixas concentrações.

A preocupação com a intrusão de vapores ganhou notoriedade internacional a partir dos anos 1980, especialmente após o caso Love Canal, em Nova York, onde gases tóxicos provenientes de resíduos químicos soterrados foram detectados dentro de residências. Situações semelhantes ocorreram em Colorado (Rocky Mountain Arsenal) e Massachusetts (Woburn), impulsionando o desenvolvimento de normas e procedimentos específicos pela EPA (Environmental Protection Agency) dos Estados Unidos. Em 2015, a agência publicou o documento OSWER Publication 9200.2-154, referência mundial no tema.

No Brasil, a intrusão de vapor passou a ser considerada uma via relevante de exposição em áreas contaminadas nos anos 2000, acompanhando a evolução da política ambiental e da legislação sobre reabilitação de áreas degradadas. A CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi pioneira ao incorporar o tema em seus manuais de gerenciamento (2016, revisado em 2023), e a ABNT consolidou a abordagem na série NBR 16784 (Partes 1 a 4), que trata da avaliação de risco à saúde humana e inclui a via inalatória – intrusão de vapor.

Atualmente, a intrusão de vapor é reconhecida como um dos principais riscos emergentes na gestão de áreas contaminadas urbanas, especialmente em locais de uso residencial e comercial, onde a exposição prolongada pode representar riscos invisíveis e persistentes à saúde pública.

2. Aspectos Técnicos da Formação e Migração de Vapores

Os vapores contaminantes são formados quando substâncias químicas voláteis ou semivoláteis — como combustíveis, solventes ou hidrocarbonetos — passam da fase líquida ou dissolvida na água subterrânea para a fase gasosa. Esse processo, chamado volatilização, depende de fatores físico-químicos como:

Pressão de vapor: quanto maior, mais volátil é o composto (ex.: tricloroeteno e benzeno).

Constante de Henry: indica a tendência de um composto migrar da água para o ar.

Solubilidade e partição solo-ar: determinam o equilíbrio entre as fases líquida, sólida e gasosa.

Uma vez formados, esses vapores se acumulam nos poros do solo não saturado (zona vadosa) e migram em direção à superfície, impulsionados por gradientes de pressão e diferenças de concentração. Essa migração pode ocorrer de duas formas principais:

Difusão molecular, que é o deslocamento natural das moléculas do contaminante no ar do subsolo;

Advecção, movimento forçado causado por variações de pressão barométrica, temperatura ou ventilação interna das edificações.

Os vapores tendem a se concentrar sob fundações, lajes, galerias subterrâneas, poços de visita e redes de utilidades, que podem funcionar tanto como barreiras quanto como caminhos preferenciais de migração.

O comportamento dos vapores é fortemente controlado pelas características do solo e do lençol freático:

Solos arenosos e secos permitem maior difusão gasosa;

Solos argilosos e úmidos restringem a migração, podendo acumular vapor em zonas confinadas;

Flutuações do nível freático influenciam o volume da zona não saturada e o fluxo de ar.

Assim, compreender o meio físico local — permeabilidade, umidade, teor de matéria orgânica e heterogeneidade — é essencial para prever o potencial de intrusão de vapores e definir estratégias de monitoramento.

3. Riscos dos Vapores e Efeitos à Saúde Humana

Os compostos mais comuns envolvidos na intrusão de vapor são:

BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno) – derivados de combustíveis e solventes;

Solventes clorados, como tricloroeteno (TCE) e percloroeteno (PCE) – usados em lavanderias a seco, galvanoplastias e indústrias metalúrgicas;

Compostos halogenados como clorofórmio e tetracloreto de carbono;

Compostos oxigenados e aditivos de combustíveis, como metanol e MTBE.

Essas substâncias podem causar efeitos agudos (náuseas, tonturas, irritações) e efeitos crônicos, como danos hepáticos, renais, neurológicos e carcinogenicidade, dependendo da dose e do tempo de exposição. O benzeno e o TCE, por exemplo, são reconhecidos pela IARC (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer) como cancerígenos para humanos.

A principal via de exposição é a inalação, ocorrendo quando os vapores entram nas edificações por rachaduras, tubulações ou juntas de fundação. Por isso, mesmo áreas sem contato direto com o solo contaminado podem ser afetadas.

Limites de Exposição e Critérios Legais

No Brasil, os valores de referência para ar interno e níveis de investigação são definidos pela CETESB, com base em padrões da EPA e da OMS. Exemplos:

Composto Referência no ar interno (µg/m³) Tipo de risco

Benzeno 0,5 CancerígenoTricloroeteno

(TCE) 2,0 Não cancerígeno crônico

Percloroeteno (PCE) 9,0 Não cancerígeno crônico

Esses valores orientam a avaliação de risco à saúde humana, considerando o tempo de exposição e o cenário de uso (residencial, comercial ou industrial).

4. Investigação de Áreas Contaminadas: Mapeamento e Quantificação dos Vapores

A investigação da via de intrusão de vapor integra o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, conforme diretrizes da CETESB L1.040 (2023), ABNT NBR 16784 e normas ASTM. O processo é dividido em etapas:

Avaliação preliminar: identificação de atividades passadas e possíveis fontes de contaminação.

Investigação confirmatória: amostragem de solo e água subterrânea para confirmar a presença de compostos voláteis.

Investigação detalhada: instalação de poços de vapor (soil gas wells) e amostradores subslab, coleta de amostras de ar ambiente interno e externo e determinação de fluxos de vapor.

Análise e modelagem: uso de modelos matemáticos, como o Johnson & Ettinger (J&E Model), para estimar a concentração no ar interno e o risco potencial à saúde.

Normas Técnicas Aplicáveis

ASTM D7663-14: Active Soil Gas Sampling;

ASTM D5314-92 (reaprovada 2021): Guide for Soil Gas Monitoring;

EPA 540-R-07-002: Vapor Intrusion Guidance;

ABNT NBR 16784-4:2020: Via inalatória – intrusão de vapor;

CETESB L1.040/2023: Procedimentos para Avaliação de Intrusão de Vapores.

Técnicas de Amostragem

Amostragem ativa: coleta de ar do solo por bombeamento e análise laboratorial (GC/MS).

Amostragem passiva: uso de materiais adsorventes instalados por tempo determinado.

Monitoramento contínuo: sensores instalados sob lajes e em ambientes internos para detectar variações sazonais.

Essas metodologias permitem mapear plumas de vapor, identificar zonas de maior risco e subsidiar o planejamento de medidas corretivas.

5. Definição do Risco e Monitoramento

A avaliação de risco à saúde humana (ARSH) é o instrumento que determina se as concentrações medidas representam perigo real. Ela considera:

Cenário de exposição (residencial, comercial ou industrial);

Tempo e frequência de exposição;

Toxicidade dos compostos e fatores de inalação.

Os critérios de aceitabilidade de risco adotados no Brasil seguem parâmetros internacionais:

Risco cancerígeno: aceitável entre 1x10⁻⁶ e 1x10⁻⁵ (1 caso adicional em 1 milhão a 100 mil pessoas);

Risco não cancerígeno: Índice de perigo (HI) ≤ 1.

Quando os riscos ultrapassam os limites aceitáveis, são implementadas medidas de mitigação e remediação, como:

Barreiras de vapor sob edificações (geomembranas e selagens);

Sistemas de extração de vapores do solo (SVE – Soil Vapor Extraction);

Ventilação forçada ou pressurização positiva em ambientes internos;

Monitoramento permanente do ar e das condições do subsolo.

O monitoramento contínuo é essencial, pois as condições do solo, da umidade e da edificação podem se alterar, modificando a dinâmica dos vapores e a magnitude do risco.

6. Casos Reais no Brasil

No Brasil, várias investigações vêm confirmando a ocorrência de intrusão de vapor em contextos urbanos e industriais:

São Paulo (SP): diversos postos de combustíveis desativados apresentaram risco de intrusão de BTEX em residências e comércios, especialmente em bairros como Mooca, Lapa e Vila Olímpia.

Santo André (SP): antiga indústria de galvanoplastia apresentou contaminação por TCE e PCE, exigindo sistemas de extração de vapor e monitoramento interno em imóveis vizinhos.

Campinas (SP): área industrial com pluma de tricloroeteno sob zona residencial; projeto de remediação incluiu extração de vapores e selagem de fundações.

Duque de Caxias (RJ): investigação em área de refinaria detectou compostos voláteis em poços e ar interno, demandando avaliação de risco e planos de contenção.

Esses exemplos mostraram que o risco de intrusão de vapor não se restringe a áreas industriais, podendo ocorrer em bairros residenciais construídos sobre antigas áreas contaminadas.

7. Conclusão

A intrusão de vapor é um risco ambiental silencioso e de difícil detecção, mas com potencial significativo de impacto à saúde humana. Sua compreensão e controle exigem abordagem integrada, envolvendo geologia, engenharia, química ambiental e toxicologia.

O avanço normativo promovido pela CETESB, ABNT e a incorporação de padrões da EPA e ASTM consolidaram no Brasil um marco técnico robusto para investigação, avaliação e mitigação desse risco.

Mais do que uma exigência legal, a gestão da intrusão de vapor representa uma responsabilidade social e de saúde pública, essencial para a reabilitação segura de áreas contaminadas, o planejamento urbano sustentável e a proteção das populações expostas.

Em um país com milhares de áreas potencialmente contaminadas, compreender e gerenciar o risco de intrusão de vapor é fundamental para garantir que o desenvolvimento urbano e industrial não comprometa o direito a um ambiente seguro e saudável.

Sustentabilidade

Consultoria ambiental com foco em desenvolvimento sustentável.

CONTATO

contato@frevo.eco.br

+55 (11) 98305-0121

© 2025. All rights reserved.