Fase Livre de Combustível

Conceitos, Processos, Comportamento Hidrogeológico e Aspectos de Quantificação & Valoração Ambiental

Mário Marcelino, Dr.

11/13/20259 min read

Fase Livre de Combustível no Subsolo: Conceitos, Processos, Comportamento Hidrogeológico e Aspectos de Quantificação & Valoração Ambiental

1. Introdução

A dependência humana de combustíveis fósseis e de seus derivados como fonte de energia — tanto em grandes centros urbanos como em regiões rurais — tem sido intensa e generalizada. Esse uso amplo favorece, por meio de vazamentos, acidentes ou falhas operacionais em tanques, tubulações ou sistemas de armazenamento, a ocorrência de danos ambientais associados à contaminação do solo e da água subterrânea.

Dentre os compostos presentes na gasolina, destacam-se os hidrocarbonetos aromáticos — Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos (BTEX) — pelas suas características toxicológicas, mobilidade e persistência no ambiente subterrâneo.

Conforme normativa e literatura aplicadas, um imóvel ou instalação poderá sofrer contaminação de três formas gerais:

a) contaminantes existentes diretamente no próprio terreno;

b) água contaminada — que pode estar estática ou ter migrado para fora do local, sob ou sobre o solo;

c) ar contaminado, por gases ou vapores oriundos da contaminação.

Por exemplo, no Estado de São Paulo existem cerca de 10,4 mil postos de combustíveis (≈ 28 % do total nacional) segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2015). Desses, estimou-se em 2018 que aproximadamente 42,15 % dos postos de gasolina apresentavam problemas de área contaminada. Essa magnitude reforça a necessidade de compreensão técnica dos processos associados à contaminação por combustíveis no subsolo.

2. Conceitos básicos de hidrogeologia

Para entender o comportamento da contaminação por combustíveis no subsolo, alguns conceitos hidrogeológicos básicos são essenciais:

O subsolo é formado por camadas de solos e/ou rochas que contêm poros ou fraturas, onde a água subterrânea pode estar armazenada ou em movimento.

O nível freático (ou nível piezométrico, na zona saturada) é a superfície onde a pressão da água se iguala à atmosférica, abaixo da qual os poros saturados com água dominam.

A zona não saturada (ou vadose) é a camada acima do lençol freático em que os poros contêm ar e água simultaneamente.

A condutividade hidráulica, a porosidade efetiva e o gradiente hidráulico definem quão facilmente a água (e portanto contaminantes associados) se moverão no meio subterrâneo.

Esses parâmetros também condicionam a infiltração, migração, retenção e eventual recuperação de contaminantes líquidos ou vapores no subsolo.

3. Propriedades físico-químicas dos combustíveis e efeito do etanol

Os combustíveis derivados de petróleo possuem propriedades físico-químicas que influenciam fortemente o seu comportamento no subsolo:

Densidade menor que a água (por exemplo, gasolina) → favorece flutuação quando atinge a zona saturada.

Viscosidade e tensão superficial influenciam a drenagem, retenção capilar e mobilidade.

Composição volátil e presença de compostos solúveis (ex.: BTEX) favorecem formação de fases vapor e dissolvidas.

A adição de etanol nos combustíveis brasileiros representa um fator especial: o etanol, por ser miscível em água e em hidrocarbonetos, atua como co-solvente, favorecendo a dissolução de compostos como os BTEX, e podendo ampliar a extensão da contaminação dissolvida da água subterrânea.

Em estudos brasileiros, foi observado que a espessura aparente de fase livre de gasolina pura era cerca de 2,6 vezes superior à fase livre real estimada, enquanto para gasolina com ~20% etanol (E-20) a razão era de 0,6 vezes, dado que a tensão interfacial caiu 67%. Esse tipo de comportamento evidencia a influência da mistura com etanol no transporte no meio poroso.

4. Fases da contaminação no subsolo

Quando ocorre vazamento de combustível, o produto pode se particionar em cinco fases distintas no subsuperfície (conforme United States Environmental Protection Agency – EPA, 1996):

Fase vapor: vapores gerados pelos componentes mais voláteis do combustível, que migram na zona não saturada ou acumulam-se nos interstícios do solo.

Fase retida: combustível aderido às partículas sólidas do solo, especialmente na zona não saturada.

Fase residual: combustível puro acumulado nos poros, imobilizado no meio poroso e com mobilidade muito reduzida.

Fase livre (LNAPL – Light Non-Aqueous Phase Liquid): produto puro com mobilidade própria, que quando atinge zona saturada flutua sobre o lençol freático.

Fase dissolvida: componente do combustível que se dissolve na água subterrânea, formando a pluma dissolvida.

A separação entre essas fases é dinâmica, dependente do volume de vazamento, propriedades do solo, características do combustível e variáveis ambientais (temperatura, precipitação, etc.). A quantificação da massa em cada fase é complexa, dada a migração e transformação contínua (por drenagem, biodegradação, volatilização). Por exemplo, estudos mostram que o deslocamento da fase vapor pode ser até 10 000 vezes maior que o do contaminante na fase dissolvida.

5. Processo de infiltração e migração até formação da fase livre

O caminho típico de um vazamento de combustível no solo é o seguinte:

O produto infiltra-se na zona não saturada, movendo-se por gravidade e capilaridade; a granularidade do solo, presença de matacões, fraturas ou lentes de sedimento controlam fortemente essa migração.

Na infiltração, parte do combustível permanece como fase retida ou residual na zona não saturada, parte volatiliza como vapor, e parte segue em direção à zona saturada, o lençol freático.

Quando o combustível alcança a franja capilar ou a zona saturada, se houver volume suficiente e se for menos denso que a água, forma-se a fase livre (LNAPL) que flutua sobre o lençol freático. Ao mesmo tempo, compostos solúveis começam a se dissolver e formar a pluma de contaminação.

A fase livre então se torna fonte contínua para dissolução e vaporização dos contaminantes — ou seja, alimenta tanto a pluma dissolvida quanto a migração de vapores.

Esse processo ocorre em meio ao tempo, com variação espacial e temporal: a mudança no nível freático (recarga, bombeamento), variação de permeabilidade regional ou local, presença de barreiras geológicas e heterogeneidade do meio tornam a trajetória do contaminante e da fase livre bastante complexa.

6. Comportamento da fase livre (LNAPL) e implicações para remediação

A fase livre possui comportamento particular:

Por flutuar sobre a zona saturada, a LNAPL migra lateralmente, acumulando-se em zonas de menor potencial hidráulico ou em depressões do lençol freático.

As variações no nível freático (subida ou descida) afetam diretamente a espessura aparente da LNAPL medida em poços de monitoramento — ou seja, a espessura registrada pode não corresponder à quantidade real de produto em toda a formação adjacente.

A LNAPL representa uma fonte de contaminação persistente: enquanto existir essa fase livre, haverá alimentação da pluma dissolvida e da fase vapor, o que dificulta o encerramento dos estudos de remediação.

Em solos heterogêneos, lentes de baixa permeabilidade podem reter o produto ou retardar sua mobilidade, aumentando o tempo de persistência.

No contexto brasileiro, a presença de etanol no combustível e a densidade de postos de combustíveis em centros urbanos (com infraestrutura de drenagem, solos urbanos alterados, vales aluvionares) implicam que a mobilidade da contaminação pode ser maior do que em cenários típicos de países com solo homogêneo.

7. Degradação e atenuação natural

Os processos de atenuação natural incluem:

Biodegradação microbiana (aeróbia e anaeróbia) dos compostos contidos no combustível.

Volatilização de componentes mais leves.

Sorção nos minerais e matéria orgânica do solo.

Dissolução na água subterrânea.

Esses processos reduzem a massa de contaminante ao longo do tempo, mas a presença contínua de fase livre e de contaminação residual significa que os prazos de recuperação são longos. Em condições típicas, plumas de BTEX têm extensão de 150 a 200 m a partir da fonte, mas no Brasil, por efeitos de co-solvência do etanol, essas distâncias podem ser maiores.

8. Quantificação e valoração antecipada de danos ambientais: o modelo EBIC de Marcelino (2021)

Um aspecto adicional e de elevada relevância técnica é apresentado na tese de doutorado de Mário de Brito Marcelino (2021) intitul Quantificação para a valoração antecipada da caracterização e recuperação do dano ambiental originado por combustíveis fósseis, defendida na Universidade de São Paulo. A obra apresenta um modelo chamado EBIC (Estimativa Baseada na Investigação Confirmatória), que tem por base a análise estatística de 878 etapas de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC) no Estado de São Paulo, envolvendo 21 empresas e 44 áreas diferentes.

Alguns dos principais resultados e implicações do modelo EBIC são:

Probabilidade de ~92,31 % de haver a necessidade de recuperação do dano reversível quando contaminantes são detectados em concentrações acima do permitido.

Tempo médio de gestão dessas áreas (investigação + remediação) de cerca de 6,5 anos.

Constatação de baixa variação dos parâmetros hidrogeológicos entre as diferentes áreas (apesar da diversidade geológica no Estado de São Paulo). Por exemplo: nível freático médio de 4,6 m, porosidade efetiva média de 10,3 %, condutividade hidráulica média de 2,06×10⁻⁴ cm/s, velocidade aparente da água subterrânea de 2,54 m/ano.

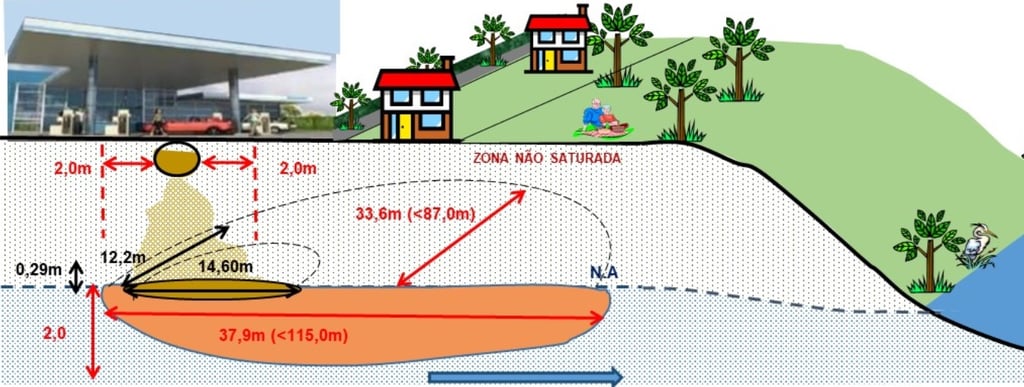

Características médias de ocorrência para contaminações por combustíveis fósseis: fase retida em raio inferior a 2 m da fonte; fase livre média de 14,6 m de comprimento por 12,2 m de largura e espessura aparente de 0,29 m; fase dissolvida média de comprimento 37,9 m (máximo observado ~115 m), largura 33,6 m (máx ~87 m), espessura média 2,1 m.

O modelo EBIC permite estimar antecipadamente o escopo das atividades de investigação (número de sondagens, poços, amostragens), tecnologias de remediação prováveis, prazos médios e custos associados, permitindo a valoração antecipada do passivo ambiental de imóveis contaminados — importante para aquisições, fusões, decisões corporativas e contabilidade ambiental.

Essa contribuição integra fortemente os aspectos técnicos de hidrogeologia, contaminação por combustíveis e avaliação econômica, e constitui avanço relevante para o gerenciamento de áreas contaminadas.

9. Avaliação de extensão, pluma, heterogeneidade e contexto brasileiro

Considerando os efeitos hidrogeológicos e químicos, a extensão da contaminação a partir da fonte (“área-fonte”) dependerá:

do volume de produto derramado e das características de retenção/fluxo no meio;

da condutividade hidráulica e do gradiente hidráulico;

das interações físico-químicas (adsorção, solubilização), biológicas (degradação) e ambientais (temperatura, precipitação).

No Brasil, os diversos contextos geológicos (como o Estado de São Paulo: ~30% de embasamento cristalino, ~70% de Bacia do Paraná, etc.) mostram que, apesar da heterogeneidade, os parâmetros hidrogeológicos das áreas contaminadas por combustíveis fósseis se mostram relativamente estáveis, o que facilita a aplicação de modelos estatísticos como o EBIC.

Por fim, a adição de etanol na gasolina representa fator elevador de risco, dado que favorece maiores plumas dissolvidas e maior mobilidade do contaminante no solo e na água subterrânea.

10. Monitoramento, investigação, remediação e gestão

Monitoramento e investigação

Instalação de poços de monitoramento (zona não saturada e saturada) com telas adequadamente dimensionadas, para permitir a entrada da fase livre e medir corretamente a espessura aparente.

Medição da interface líquido-líquido (produto/água) e liquido-vapor, análise de solo, água subterrânea, vapores, TPH, BTEX, densidade do produto, viscosidade, tensão interfacial.

Construção do Modelo Conceitual de Local (LCSM) que incorpore dados geológicos, hidráulicos, histórico de vazamentos, localização de tanques, dutos, etc.

Remediação e gerenciamento

Recuperação da fase livre (skimming, bombeamento seletivo, absorventes) como etapa primária.

Tratamento da fonte residual ou dissolvida por biorremediação, oxidação in situ, extração de vapores, contenção.

A valoração antecipada (como via modelo EBIC) permite estimar passivo ambiental, prazo de remediação, custos, o que é fundamental para planejamento corporativo, aquisição de imóveis contaminados, fusões e aquisições (M&A).

O gerenciamento de áreas contaminadas deve seguir metas claras (uso futuro, risco aceitável, restauração ambiental) e ser revisado periodicamente.

11. Conclusões

A presença de fase livre de combustível no subsolo representa um dos estágios mais críticos da contaminação ambiental por derivados de petróleo. Ela funciona como fonte persistente de contaminação e exige abordagem técnica multidisciplinar — integrando hidrogeologia, geoquímica, microbiologia, economia ambiental e gestão de riscos.

O avanço representado pela metodologia de quantificação e valoração antecipada (EBIC) de Mário de Brito Marcelino (2021) oferece uma ferramenta adicional poderosa para avaliação de riscos, planejamento e gestão financeira de passivos ambientais associados à contaminação por combustíveis fósseis.

Em contexto brasileiro, vários fatores (densidade de postos, adição de etanol, infraestrutura urbana, solos alterados) reforçam que a aplicação prática desses conceitos deve estar adaptada à realidade local. A utilização de modelos robustos, dados regionais e investigação bem estruturada é condição indispensável para um diagnóstico adequado, tomada de decisão eficaz e remediação eficiente.

12. Referências técnicas selecionadas

MARCELINO, Mário de Brito. Quantificação para a valoração antecipada da caracterização e recuperação do dano ambiental originado por combustíveis fósseis. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/44/44138/tde-18082021-101806/. Biblioteca de Teses da USP+1

USEPA - United States Environmental Protection Agency. Light Non-Aqueous Phase Liquids (LNAPLs): Science, Management, and Technology. EPA/600/R-13/162, 2013.

FATORELLI, L. Comportamento de derivados de petróleo no solo. 2005.

FERREIRA, A. P. et al. Contaminação por derivados de petróleo no subsolo e nas águas subterrâneas. Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, 2000.

NZRPGN – Environmental Guidelines for Contaminated Sites. New Zealand Resource Planning Group, 1995.

Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 2016.

FREVO ECO – “Valoração de áreas contaminadas – Tese de Doutorado” (linhas gerais da metodologia EBIC). FREVO ECO

Sustentabilidade

Consultoria ambiental com foco em desenvolvimento sustentável.

CONTATO

contato@frevo.eco.br

+55 (11) 98305-0121

© 2025. All rights reserved.